①建設・土木現場

広大で刻一刻と状況が変わる現場では、定点でのWBGT測定だけでは不十分。管理者が全作業者の様子を見て回るには限界があります。

かつて自動車を運転する際は、紙の地図を見て「今どこを走っているか」「道はあっているか?」を確認しながら進んでいました。しかし今では、カーナビが自分の位置とルートをリアルタイムで教えてくれて、その通りに運転すれば迷わず目的地に到着できるようになりました。

建設機械も、同じような進化を遂げています。

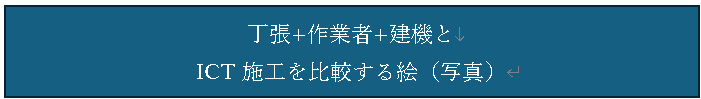

以前は作業員が紙の図面を見て「丁張(ちょうはり)」を設置して、それを頼りに施工していました。今では、建設機械に自分の位置が分かるGPSや車体の傾きがわかるセンサーを搭載することで、建機の位置や姿勢がリアルタイムで分かるようになり、少ない段取りで、多くの経験なしに、設計図通りに施工できるようになってきています。これをICT建機と言います。

※上図が、従来機とICT建機の違いが横並びで一目でわかるようになっている

左:丁張+施工(補助作業員)、右:一人で施工(右下の絵)

ICTショベルやICTブルドーザには以下のような機能が搭載されています。

• GPSアンテナ:建機の現在位置を把握

• 姿勢センサー:バケットやブレードの傾きを検知

• モニター画面:3次元設計図と現在位置を表示

これらの技術により、オペレーターは設計図と現在位置を画面で確認しながら「今どこを施工しているのか」「どこを施工すべきか」を視覚的に確認しながら作業ができるようになっています。

ICT建機には大きく2つの分る種類方法があります。

マシンガイダンス(MG)

刃先位置と目標形状を画面に表示することができる建機。

オペレーターは画面に表示させた建機の刃先位置を確認しながら、自分で操作して位置場所を合わせる。機械

<MGの絵か、操作動画>

※説明と合わせて「MG建機」の特徴が分かるイラストにする

マシンコントロール(MC)

刃先位置と目標形状を画面に表示して、操作を制御することができる建機

オペレーターがあわせたい場所をあらかじめ設定しておけば、画面表示を見て操作しなくても、建機が目標形状に沿って制御する。

所定の場所になれば自動で停止したり、機械が操作を補助してくれる機械

<MCの絵か、操作動画>

PC200iが法面を切っている

ブルの素材はあまりない

※横山さん作成 説明と合わせて「MC建機」の特徴が分かるイラストにする

ICT建機は正確な施工を行うための段取りを減らすことが出来る機械です。

このおかげで、

• 紙図面をみながら丁張を設置する作業が不要になったり

• オペレーターの技量を問わず、誰が操作しても計画通りに施工ができたり

• 建機で施工した後の確認作業を減らすことができたり

といったメリットが生まれ、現場の省力化や効率化に大きく貢献しています。

ただICT建機の価値は、それだけなのでしょうか?

実はICT建機のもうひとつの大きな価値は、施工中にさまざまなデータを自動で記録していることにあります。たとえば、

•どこでどれだけ掘ったか

•どれだけ積み込んだか

といった情報を、動くたびに自動で記録してくれるのです。つまり、ICT建機は「施工を支援する機械」であると同時に、「データを集める機械」でもあるということです。

今やICT建機は、ただの操作支援ツールではありません。施工中に価値あるデータを蓄積し続ける、いわば「施工情報の収集ツールセンシングユニット」です。

そして、そのデータを活かすかが重要です。言い換えれば、ICT建機の本当の価値は、「データをどう使うか」にかかっているのです。ICT建機のデータを使いこなせれば、あらゆる工事現場でICT建機はすべての現場で利用できる武器になります。

「で、これを使うとどんな価値があるの?」「現場でどう使えるの?」と思われた皆様、

この後の記事で、ICT建機のデータが施工に付加価値を与える秘密をご紹介します。

(リンク)

・ICT建機に更なる付加価値をもたらす「施工履歴データ」

・ICT建機に更なる付加価値をもたらす「ペイロード」

■おすすめ製品

この記事でご紹介したICT建機の価値を、実際に体験できる製品はこちら。

・ICT油圧ショベル

・ICTブルドーザ

・3Dマシンガイダンス

・3DマシンガイダンスFlex

「ICT建機って、i-Constructionをやるときに使う建設機械でしょ?」 そのように思っていませんか?確かにICT建機はi-Constructionに欠かせない機械です。ICT技術と3次元設計データを使って正確な施工を実現します。しかしそれだけではありません。例えば現場からはこんな声がないでしょうか?

建設現場では、過積載によって法的な罰則を受ける可能性があり、それが工事のストップや再調整といった大きな影響を引き起こすこともあります。実際、現場が止まってしまえば、工程の遅延やコストの増加に直結します。

そのため、過積載を未然に防ぐことは極めて重要です。単に注意喚起や感覚に頼るだけでは限界があり、客観的な数値による管理が求められています。そのため重量管理が求められる現場では、トラックスケールを用いるケースがありますが、多くの人と時間が必要でした(現状を現場経験者に確認 ※横山さんから聞いていただく)

現場によって「毎回計測する」「先頭車両のみ計測する」「一日一回計測する」など、トラックスケールやカンカンの使い方は異なります。これらの計測方法は計測精度が高く、法定計量(検査)にも対応していますが、次のようなデメリットもあります。

これに対して、ペイロード計測は積込みと同時に行えるため、次のような利点があります。

ただし、ペイロード計測は法定計量に対応していないため、役所による検査時や施工開始時など、最初の一回だけはトラックスケールやカンカンを使って積込み量を計測するケースが多いようです。

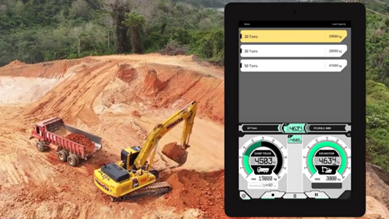

そこで注目されているのが、ダンプへの積載量をリアルタイムで測る仕組みです。

実はICT建機には、「ダンプへの積載量の計量する」という大きな機能が備わっています。このデータを使えば、あらゆる現場でICT建機の力をさらに引き出すことができるのです。

ICT建機は、積み込み作業中の油圧やアームの動き、傾きなどをセンサーで常に取得し、油圧ショベルであればバケットに入れた重量を自動で計量して、記録させることができます。そのため、「どれだけの重量を、どのダンプに積んだか?」といった、重さの記録がすべて数値としてデータに残るのです。このバケットへの積載量を計量する機能を「ペイロード」と呼びます。

※上の説明を一目で理解できるイラスト(施工履歴の説明イラストのテイストにする)

l ショベルが土をすくっている

l ショベルのバケットからキロ数が吹き出しで表示されている(1050kg)

l 横にダンプがいて、ダンプに積み込んだトータル重量が吹き出しで出ている(3000kg)

l ショベルは左側、ダンプは右側にいて、横から見たようなイラスト

※記事の中にソリューション名は極力書かない

では、積載量はどのように計量され、その結果が残るのでしょうか? 仕組みはとてもシンプルです。

① 積込時にバケット重量を自動で計量・記録

(以下画像の動画版に差し替えてほしいです。積みながら重量が見えて、ダンプに積み込んだトータル重量を可視化しているイメージ動画)

②

③ペイロード結果を確認

(積込みの履歴が表示されているもっとわかりやすい集計表。日付、ダンプ名、ショベル、重量の3点が見えれば良い)

Before:積み込む人によってばらつきが生じ、過積載・過少積載になることがありました。過積載による罰則や、過少積載による運搬量の低下を引き起こすこともあります。

After:ペイロード導入後は積載量を常に見える化。オペレーターによらず一定量で積み込めるようになるので、過積載、過少積載のリスクが減少します。

Before:積込み量を計測する場合、現場の出入口に設置された有人の重量計で、一台一台ストップして計測する必要がありました。これにより、車両の流れが滞り、運搬効率の低下を招いていました。

After:積込み時に自動で重量を記録。運搬中にわざわざ停車する必要はなくなり、現場内の車両がスムーズに流れるようになり、省人化と生産性の向上を同時に実現しています。

Before:積込み記録を手書きやExcelで管理する場合、報告書の作成に時間と労力がかかっていました。人が記載するため記入ミスも課題でした。

After:全ての積込み情報が自動で記録・保存されるため、人手による集計が不要になり、ミスのない正確な報告を即座に提出可能です。

「ICT建機って、i-Constructionをやるときだけの建設機械じゃないんだ!」「ペイロードを使えば、もっとICT建機を活用できるんだ!」そんな風に、ICT建機のさらなる価値に気づいた皆様。

「うちの現場でも使ってみたい」と思った時が始めどきです。

まずは、ペイロードを利用できる製品を選んでみませんか?以下のソリューションなら、すぐにペイロードの活用が始められます。

・ICT油圧ショベル

・3Dマシンガイダンス

・SC Fleet Lite

「ICT建機って、i-Constructionをやるときに使う建設機械でしょ?」 そのように思っていませんか?

確かにICT建機はi-Constructionに欠かせない機械です。ICT技術と3次元設計データを使って正確な施工を実現します。しかしそれだけではありません。 実はICT建機には、「建機の一日の作業記録をデータで残す」という大きな機能が備わっています。このデータを使えば、i-Constructionに関係なく、全部の現場でICT建機の力をさらに引き出すことができるのです。

ICT建機は、常に位置情報を取得し、油圧ショベルはバケットの爪先、ブルドーザーはブレードや履帯が地球上のどの場所にあるのかを自動で記録しています。つまり、 「どこを掘ったか?」 「どこを押したか? 」といった、作業記録がデータとして残っているのです。 これを一般的に「施工履歴データ」と呼びます。

今年の夏も、全国的に厳しい暑さが予測されています。建設業、製造業、物流業など、高温環境での作業が避けられない現場において、熱中症は労働災害に直結する深刻なリスクです。この状況を受け、2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が明確に義務化されました。 これにより、対策を怠った事業者には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い罰則が科せられる可能性があります。この法改正を受け、「自社の対策は本当に十分か」と、多くの現場責任者や経営者様が危機感を募らせています。

本記事では、法改正の要点を改めて確認し、これからの現場に不可欠な「本当に効果的な熱中症対策」のポイントと、その具体的な解決策をご紹介します。

記録的な猛暑による労働災害の多発を受け、熱中症対策の義務化が始まりました。総務省消防庁によれば、熱中症による救急搬送者数は増加の一途をたどっており、令和6年(2024年)5月~9月には過去最多の97,578人を記録しました(令和5年は91,467人)。また、厚生労働省のまとめでは、2023年の職場における熱中症の死傷者数は1,106人に上ります。

熱中症対策は、今や事業者に課せられた責務です。自社の対策が法規制の基準を満たしているか、改めてご確認されてみてはいかがでしょうか。

これらの課題を放置すれば、重大な労働災害に繋がりかねません。それは従業員の命を危険に晒すだけでなく、罰則の適用、労災認定による企業負担の増大、そして「安全管理ができない会社」という深刻な評判低下を招く、重大な経営リスクなのです。

では、これらの課題を乗り越え、実効性のある対策を講じるにはどうすればよいのでしょうか。作業者の現場における体調を把握することは重要なポイントとなります。

しかし、これらを人力だけで完璧に行うのは非現実的です。そこで今、多くの先進的な企業が注目しているのが、テクノロジーを活用した新しい安全管理の手法です。

Smart Construction Healthcareは、スマートウォッチとクラウド技術を組み合わせ、これらの課題をまとめて解決するために開発されたソリューションです。

製品のご購入からサービス利用開始までの流れを、視覚的に分かりやすくご紹介します。

日本の建設業界は現在、深刻な課題に直面しています。加速する人手不足や、インフレーションによる建設費の高騰、さらには労務費や資材費の増加が業界全体に大きな影響を与えています。これらの要因は外部環境に起因するものであり、企業努力だけで解決するのは難しい状況です。こうした課題が原因で、現場では無駄なコストや時間が増大し、効率的な施工がますます困難になっています。

例えば、「現場で計画どおりに作業が進まず、想定外のコストや時間がかかってしまう」といった問題は、従来の施工現場では頻繁に発生してきました。これらの多くは計画不足や、計画と現場実態のズレが原因であり、工事が進むにつれて不可避な“その場対応”や“現場合わせ”が発生するため、無駄な手戻りや作業の重複を引き起こしているのです。お客様からも「事務作業などの業務も多く、肝心な施工計画になかなか時間がさけない」「経験で計画や対策を組み立てるけれど、数値でみないと、”なんとなく”で終わってしまい、効果的なのかわからない」「計画と進捗のギャップを精度高く簡単に把握する方法がない」という声をいただきます。

このような厳しい状況下においても、これらの課題を克服し、効率を最大化する方法があります。それは、施工前に高精度な計画を立て、それを施工中の実績に基づいて継続的にブラッシュアップしていくことです。精度の高い計画があれば、現場での手戻りを最小化し、限られた人材やリソースを効率的に活用することができます。また、計画と現場をスムーズに連携させることで、無駄なコストを削減し、競争力を維持することが可能となるでしょう。

例えば、ダンプトラック10台で50日かかる工事があるとします。この場合、1日あたり1台のコストが8万円だとすると、トータルコストは約4,000万円になります。施工開始前に、ダンプトラックのサイクルタイムや待機時間を事前に分析し、最適な運行台数や稼働計画を立てておけば、より生産性高く施工を始められます。さらに施工開始後にサイクルタイムや待機時間を再度分析した結果、10台で運行するより7台に減らした方が待機時間が短縮され、効率が上がることがわかりました。計画を見直してダンプトラック1台あたりの1日運搬量を20%改善した結果、施工日数は50日から約59.52日に増えましたが、トータルコストは約667万円削減でき、3,333万円ほどに抑えることができました。

このように、施工前の計画の精度を高め、施工中の実績を即時にフィードバックして施工計画の改善を重ねることで、大きな効果を生み出すことができます。従来の計画立案方法は、経験や勘に頼るケースが多く、数値やシミュレーションによる分析が不足していることで、計画に曖昧な部分が残り、現場での調整が頻発するため、計画精度を高められるのは熟練者に限られるという課題がありました。しかし、デジタル技術を活用すれば、計画と実績の両方の具体的な数値が「見える化」され、AIによるシミュレーションも可能になるため、経験が浅い若手の現場監督でも高精度な施工計画を立てられるようになります。これにより、生産性の向上、コスト削減、省人化が実現できます。また、建設業界全体でデジタル技術の活用が進むことで、人手不足という大きな課題への対応も期待されています。

国土交通省は近年、「ICT施工StageⅡ」という新しい取り組みを開始しました。この取り組みでは、建設現場の情報をリアルタイムで「見える化」し、計画と実績のズレを最小化するように工程の見直しや作業効率化を図ることで、更なる省人化を目指しています。

国土交通省はこれまで、建設生産プロセスの抜本的な生産性向上を目指して「i-Construction」を推進し、測量、3次元設計、ICT建機、出来形管理など、作業単位での効率化を進めてきました。そして、これらの従来の取り組みを「ICT施工StageⅠ」と位置づけ、工事全体を視野に入れた「ICT施工StageⅡ」を新たに提唱したのです。

ICT施工StageⅡの要領案では、施工管理において実績データをどのように活用するかが提示されています。現在、その対象となる工事は、ICT活用工事の普及が進んでいる土工事です。

また、ICT施工StageⅡでは、以下のいずれかの項目を実施する工事が対象となります。この取り組みを始めるには、工事全体の状況をデータで「見える化」する必要があり、現場地形や設計データの3次元化、建機のICT化、ダンプトラックの稼働状況の「見える化」などが求められるため、様々なツールの導入が不可欠です。

ICT施工を今すぐ始めたいけれど、どの会社のどのツールを導入すればよいか迷っている方には、SmartConstruction®をおすすめします。Smart Construction®は、高精度な施工計画を作成するソリューションに加えて、ICT施工StageⅠからStageⅡの実現を支援する包括的なソリューションを提供しています。お客様毎に課題や解決策は異なりますが、Smart Construction®のツールを組み合わせることで、より効率的で精度の高い施工を実現できます。

特に、Smart Construction Simulationを活用することで、施工前に工程をシミュレーションし、最適な施工手順や必要なリソースを事前に検討できます。これにより、計画制度をさらに高め、ICT施工StageⅡの効果を最大化できます。

これらの様々なツール(デバイスとアプリ)を組み合わせて活用することで、効率的かつ高精度なICT施工をスムーズに始めることができるだけでなく、他社との差別化を図り、次世代の建設業界における競争優位性を確立することが期待できます。

ICT施工StageⅡの具体的な実施項目の解説や、実際にSmartConstruction®を導入してICT施工StageⅡを実現したお客様の事例については、ぜひ関連事例をご覧ください。

EARTHBRAINは、お客様の課題の具体化から、これらを活用した解決策(ソリューション)のご提案、実際のオンボードまでのお手伝いを提供いたします。